| 点击蓝字 关注我们

“未被家长处理好的创伤,会在孩子心里继续书写剧本。” —— 丹尼尔·西格尔

在咨询室里,常常会遇到这样的来访者:他们一边细数父母带来的伤害,一边又在深夜里反复回味父母偶然流露的温情。

这种爱恨交织的情感迷宫,在近期的热播综艺《是妈妈,是女儿》中得到了淋漓尽致的展现。

节目里那些看似寻常的家庭互动,实则折射出东亚家庭中最隐秘的心理困境 —— 代际创伤如何在爱与控制的缝隙中无声轮回。

扫码预约咨询师聊聊你的烦恼

控制与依赖的双重奏

节目中呈现的母女关系,像一首永远找不到和谐音符的二重奏。

有的母亲习惯做家庭的 "掌舵人",即使女儿早已成年,仍不愿交出生活的控制权;而女儿则在长期的压抑中形成了既依赖又抗拒的矛盾状态。

这种关系模式在东亚家庭中尤为常见,它源于传统孝道中 "服从" 与现代社会 "独立" 之间的剧烈碰撞。

心理学中的 "共生关系" 理论很好地解释了这种困境:

当母亲将自我价值完全寄托在子女身上,当女儿的人生被视为母亲生命的延伸,两个人就像被无形的脐带紧紧缠绕。

女儿会在心理上形成一种悖论 ——

既痛恨这种失去自我的束缚,又恐惧切断联结后的情感真空。

就像节目中那些 "忍者女儿",她们的顺从背后藏着未被言说的愤怒,而愤怒深处仍是对被爱与被认可的渴望。

这种情感纠葛往往披着 "为你好" 的外衣。

母亲的过度干预可能源于自身未被满足的安全感,女儿的隐忍退让则可能是对 "懂事" 标签的被迫认同。

两代人都被困在文化期待的牢笼中,用爱与牺牲的名义互相伤害,却又在伤害中确认彼此的存在。

沉默背后的创伤传递

节目里有个细节令人动容:

一位母亲在笔记本上默默记录着女儿成长的每一个瞬间,却从未当面表达过赞赏;而女儿直到成年后才偶然发现这份隐秘的爱。

这种"爱你在心口难开" 的沟通模式,正是代际创伤传递的典型载体。

父母辈将自己未被疗愈的情感忽视、生存压力,通过沉默、控制或过度保护的方式传递给下一代,形成了家族中反复出现的情感困境。

神经科学研究发现,未被处理的创伤会影响压力反应系统,这种生理记忆甚至能通过基因表达传递。

这解释了为什么节目中不同家庭会出现相似的情感模式 —— 控制与反抗、牺牲与愧疚、期待与失望,这些并非偶然的个人冲突,而是创伤在代际间的无意识复制。

父母们用自己被对待的方式对待孩子,并非有意伤害,而是因为这是他们唯一熟悉的“爱的语言”。

更值得关注的是,这种创伤传递常常伴随着 "情感绑架"。

当母亲反复强调自己的牺牲,当 "我都是为了你" 成为最常用的句式,女儿会在愧疚感中逐渐失去自我边界。

她们学会将母亲的情绪扛在自己肩上,形成“讨好型人格”,这种心理模式又会无意识地复制到下一代的养育中,完成创伤的轮回。

扫码预约咨询师聊聊你的烦恼

从冲突到和解的可能路径

节目最珍贵的价值,在于展现了创伤循环被打破的可能性。

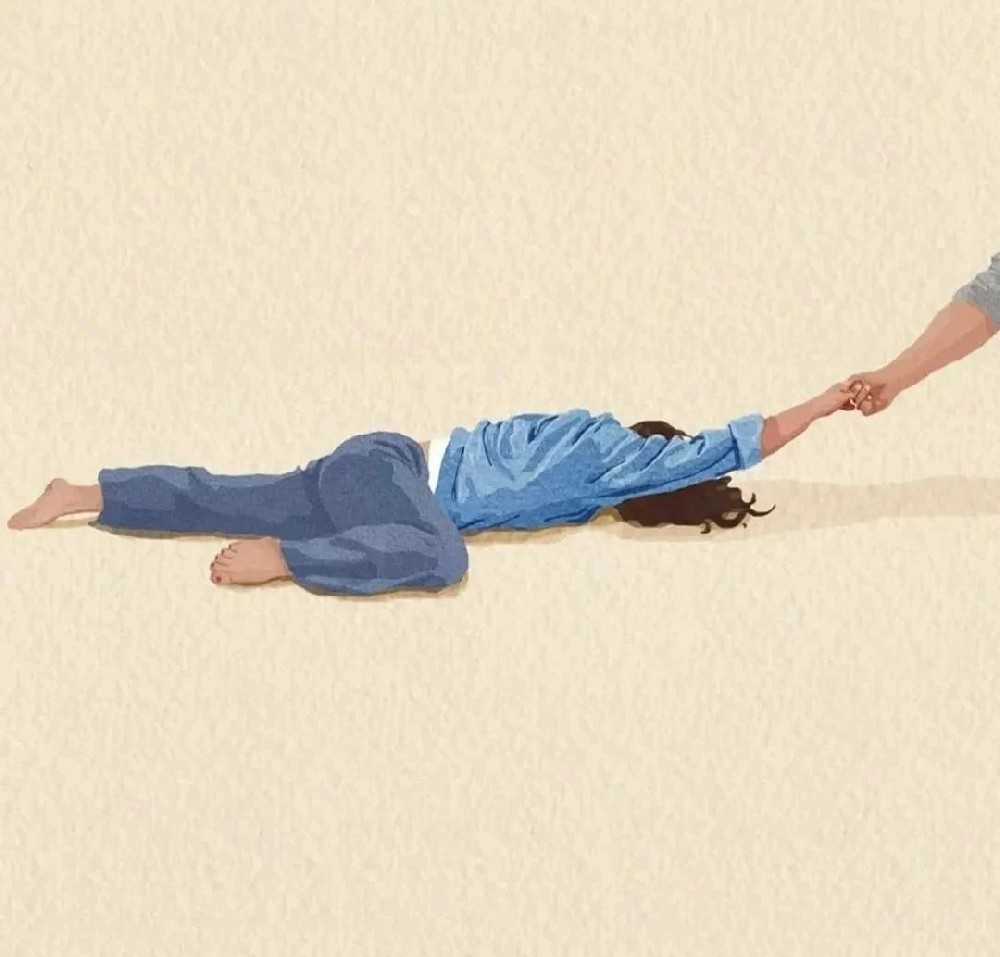

从最初的剑拔弩张到后来的互相理解,从无法牵手到主动拥抱,这些细微的变化揭示了疗愈的核心要素 —— 看见与被看见。

当母亲开始承认自己的控制欲,当女儿能够表达真实的感受,改变就已经发生。

心理学中的 "情感分化" 概念在这里尤为重要。这不是指与家庭彻底割裂,而是在保持情感联结的同时建立健康边界。

就像节目中那位逐渐学会让女儿掌舵的母亲,真正的爱不是永远掌控方向,而是在适当的时候愿意坐到副驾驶的位置。

这种分化需要双方的努力:父母放下 "完美家长" 的执念,子女接纳父母的局限。

有效的沟通是分化的桥梁。

节目中那些迟来的道歉之所以动人,是因为它们打破了东亚家庭 "报喜不报忧" 的沉默传统。当我们能够坦诚说出 "我受伤了",也能尝试理解 "你为何如此",就创造了修复关系的空间。

歌曲《是妈妈是女儿》中那句 "我是第一次做妈妈 / 我是第一次做女儿" 的对唱,正是这种沟通的理想状态 ——

承认彼此的无知,才能共同成长。

给在爱恨中挣扎者的话

如果你在节目中看到了自己家庭的影子,如果你也在对父母的怨恨与渴望中摇摆,请记住这种矛盾感受本身就是疗愈的开始。

承认痛苦不是不孝,渴望认可也不是软弱,这些真实的情感恰恰证明了你对健康关系的期待。

心理咨询可以为你提供一个安全的空间,帮助你梳理这些复杂的情感。

在这里,你可以不必强迫自己 "懂事",不必压抑真实的感受,而是学习如何在尊重自己需求的同时,与家庭保持有边界的联结。

就像节目中的母女们通过旅行获得新的视角,专业陪伴能让你从代际创伤的迷宫中找到出口。

扫码预约咨询师聊聊你的烦恼

温纳推荐

疗愈的过程或许漫长,就像那些从尴尬疏离到自然拥抱的转变需要时间。

但请相信,每一次对自我感受的尊重,每一次勇敢的表达,都是在为自己和下一代打破创伤的轮回。当我们能够正视过去的伤痛,理解父母的局限,最终会发现:

爱可以不必用控制来表达,认可可以先从自己开始。

改变始于看见,疗愈始于理解。愿每个在爱恨中挣扎的灵魂,都能找到属于自己的和解之路。❤️

扫描下方二维码

填写表格

留下您的联系方式和困惑

专业的心理客服老师会及时联系您

一对一[免费预咨询]

小红书@温纳心理

微信公众号@温纳心理札记

新浪微博@南京温纳心理咨询

↓↓↓点击[阅读原文],立即咨询~