“对不起,我太敏感了……”

“抱歉,可能我想多了”

“不好意思,能再麻烦你一下吗?”

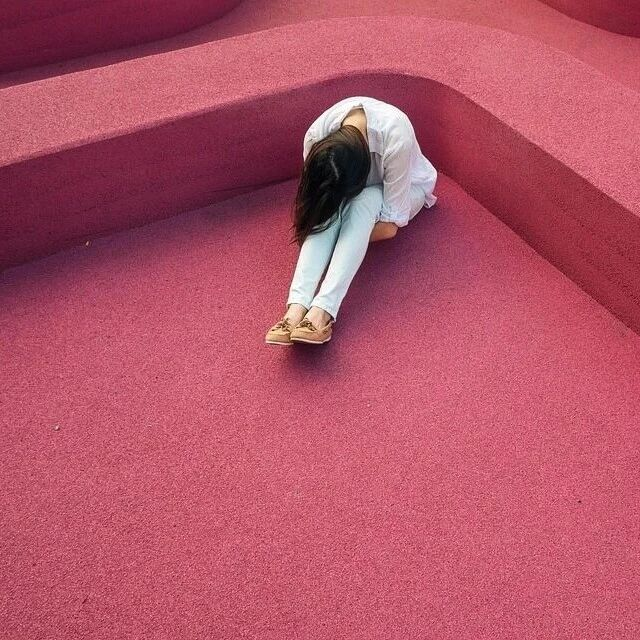

这些话语是否常常出现在你的日常对话中?道歉本是一种社交礼仪,是修复关系的纽带。但心理学研究发现,过度道歉或不当道歉,反而可能悄悄侵蚀你的人际关系。

作为心理咨询机构,我们经常遇到因为人际关系困扰而来的来访者。其中不少人都有一个共同特点:他们太习惯于说“对不起”,甚至已经变成了一种无意识的自动反应。

01

丨讨好型道歉

用道歉换取认可

表现:无论是否与自己有关,总是先道歉。“对不起,我不是故意的”、“抱歉,我可能没理解你的意思”……这类道歉往往是为了避免冲突,获取他人的好感和认可。

心理动因:这类道歉通常源于低自我价值感,认为他人的认可比自己的感受更重要。长期如此,会让自己在关系中处于不平等地位。

改变建议:区分“事实”和“感受”。学会在表达前问自己:“这真的是我的责任吗?”如果不是,尝试用“感谢你的理解”代替“对不起”。

02

丨预防型道歉

提前为可能发生的事情道歉

表现:“对不起,我可能问了个傻问题”、“抱歉打扰你,但是...”这种道歉发生在行动之前,试图通过先道歉来避免可能的批评或拒绝。

心理动因:过度担心被拒绝或批评,希望通过抢先道歉来控制他人的反应。这实际上传递了一种不自信的信号。

改变建议:练习直接表达你的需求而不加道歉前缀。将“抱歉打扰,能帮我看一下这个吗?”改为“当你方便时,能帮我看一下这个吗?”

03

丨敷衍型道歉

快速说对不起以结束对话

表现:机械地说“对不起”,但没有真正理解对方为什么受伤,也不打算改变行为。目的是尽快结束不愉快的对话。

心理动因:逃避深入的情感交流和解决真实问题。这种道歉注重形式而非实质,实际上是一种回避策略。

改变建议:学会暂停并反思。当想说“对不起”时,先问对方:“你能帮我理解一下,我的哪些具体行为让你感到不舒服吗?”然后真正倾听。

04

丨自责型道歉

将一切问题归咎于自己

表现:“都是我的错”、“对不起,我又搞砸了”...即使事情不在自己的控制范围内,也会过度承担责任,将错误全揽在自己身上。

心理动因:虚假的掌控感——认为如果都是自己的错,就意味着自己有能力避免问题再次发生。这种思维方式常常与焦虑倾向有关。

改变建议:练习客观评估责任归属。问自己:“这件事中,哪些部分是我的责任?哪些不是?”学会只为自己可控的部分负责。

05

丨工具型道歉

用道歉来操纵他人反应

表现:用夸张的道歉姿态来换取他人的安慰和保证。“我真是太差劲了,对不起”,潜意识中期待对方回答“不,你很好”来安抚自己。

心理动因:寻求安全感和确认,但不直接表达自己的需求。这实际上将对方置于必须安慰你的位置,可能造成关系疲劳。

改变建议:学习直接表达情感需求。尝试用“我现在感到有些不安全,需要一些安慰”代替自我贬低式的道歉。

06

丨如何做出健康的道歉?

健康的道歉应该包含以下要素:

▨ 明确承认自己的具体行为

▨ 表达对对方感受的理解和共情

▨ 表明改变行为的诚意和具体计划

▨ 不过度道歉或自我贬低

道歉不是为了结束对话,而是为了开启更深层次的理解和连接。

如果你发现自己经常陷入过度道歉的模式,这可能是一个自我反思的契机:我为什么如此频繁地说对不起?我在害怕什么?我想通过道歉获得什么?

改变习惯需要时间和练习,但每一步小小的改变,都会让你的人际关系更加健康和平等。

『 免费预咨询 』

您可以扫描下方二维码

留下您的联系方式和困惑

会有专业的心理客服老师及时联系您👀

小红书@温纳心理

微信公众号@温纳心理札记

新浪微博@南京温纳心理咨询